Texte zur Kunst

Im Fokus steht die sinnliche Erlebbarkeit von Texten, nicht die theoretische Analyse, sondern die literarisch anspruchsvolle und doch lesbare Textierung zu künstlerischen Prozessen, über KünstlerInnen und ihre Positionen, sowie die ansprechende Rhetorik im Kreise von Vernissagenpublikum oder Preview-Gästen.

Kunstzeitschriften

Aktuelle Beiträge in Kunstzeitschriften

anzeigen

Texte zu KünstlerInnen und Positionen

Hanns Otte - Terra di Nessuno, Fotografien, 1999

weiterlesen

„Gib mir ein Schiff“ sagt der Mann zum König in José Saramagos Parabel, „um die unbekannte Insel zu suchen“, um das Meer zu befahren, das jadefarbene, das düster ist und unberechenbar. Der Mann bekommt ein Schiff und träumend, im Bauch der Karavelle, festgetäut an der Hafenmole findet er das unbekannt Eiland – die Liebe.

Der Rand der Welt, das Kippen vom Bekannten ins Unbekannte, die Zone der Sehnsucht ist das Niemandsland zwischen Meer und Erde, zwischen festem Boden und ständiger Bewegung. Reste, die das Land nicht hergibt und Auswurf von den Wellen an den Strand gespien, treffen aufeinander und formieren sich zu einem seltsamen Repertorium von Dingen und Gegenständen. Nichts ist dort, wo es hingehört und wo es von augenfälligem Nutzen wäre, die amphibische Existenz, ausgesetzt der Erosion, den zehrenden Brechern, dem salzigen Wind unter einem bleiernen Himmel, schwankt zwischen Fäulnis und Austrocknung. Gebeinartig ragen Hölzer aus dem klumpigen Sand, algenüberwuchert starren Betonklötze dem Hin und Her des Wassers entgegen.

Wo das Land ans Meer grenzt, wo die Wellen an die Ufer schlagen, sind die Peripherien von Mythen und Träumen: Aphrodite entsteigt schaumgeboren den Wassern, Odysseus wird bewusstlos in den Schoß der Nausikaa gespült und die gloriosesten Abenteuer nehmen an Mole und Hafen ihren Anfang.

Neben den Triumphpforten von Geschichte und Geschichten liegen ganz nah die Hinterhöfe dieser Demarkationslinie: die Terra di Nessuno, das Niemandsland, ein vewahrloster Streifen Land – unbenutzbar, unbebaubar, vorgeschobene Pufferzone zwischen Zivilisation und Naturgewalt, ein Landstrich, der in seiner Ambiguität nicht zum Land gehört und nicht zum Meer.

Der Mensch wirft sich auf, Bollwerke gegen die Wellenmassen aufzutürmen oder mit Gerätschaften dem Gewässer Fische und Getier abzuringen. Wie nichtig sind die Anstrengungen dem Meer gegenüber, das sich alles zurückholt, was man ihm nicht täglich und immer wieder abtrotzt.

Finis Terrae, das Ende der Welt, ist jedesmal erreicht, wenn das Auge sich in den Unendlichkeiten des Meeres verliert. Und das Land bleibt übrig als eine Erinnerung, eine unerfüllte Verheißung, ein Stück Steppe, Müllkippe, Ruinenfeld, wo streunende Hunde, ein entlaufenes Pferd und staubig-hartes Grasgestrüpp vegetieren ohne von jemandem beachtet zu werden.

Hanns Otte hat sich diesem Zwischenland verschrieben. Vor zehn Jahren schon einmal und im letzten Jahr heftig und obsessiv wanderte er von der halbverfallenen Bahnstation des Fischerdorfes Fiumicino hinaus zum Strand jenseits von Touristenidyll und Freizeitindustrie. Die „stagione“ ist noch nicht eröffnet, nur vom Wind zerzauste Strandbuden und zu Boden gebeugte Strohschirme erinnern an den Trubel des letzten Sommers, der Flughafen ist weit und schickt nur das Dröhnen der Düsenjets herüber, dafür versinkt der alte, antike Hafen im Brombeergesträuch der verlandeten Ödnis. Im Mai kann es in Rom morgens noch kühl und glasklar sein. Der Vorortezug von Trastevere ist graugrün und stickig, draußen reihen sich Wohnkasernen aneinander, spärlicher werdend, Sandstraßen schieben sich zwischen verlassene Baugruben, die Strecke führt geradewegs nach Westen, in Fiumicino ist Endstation, die Gleise verlaufen im buschdichten Unkraut, das Toilettenhäuschen mit den Zeichen für Signore und Signori zerbröckelt zur Ruine. Die Asphaltstraße neben der Kaibrüstung ist halb mit mehlfarbenem Sand zugeweht, hinter der Mauer balgen sich junge Hunde, stehen schlacksige Halbwüchsige herum. Ferne, noch weit, steht der verwitterte Leuchtturm, wie der Bau zu Babel, schwarz und düster im diesigen Gegenlicht.

Die Bilder von Hanns Ottes Wanderungen in diesem Niemandsland werden nun zu einer ersten, vorläufigen Serie zusammengefasst und zeigen Ansichten eines Ortes, der sich jeder plausiblen Ansicht und örtlichen Definition entzieht.

Otte sieht lange und langsam auf diese Zone zwischen Land und Meer, zwischen Zivilisation und Natur, zwischen Heute und Gestern. Sein Blick ist ein beschreibender, deskriptiver in einem Landstrich, der keine willkürliche Gestaltung kennt oder dessen explizite Willensäußerungen Relikte einer vergangenen Epoche sind. Es ist dies nicht nur das Land, das niemandem gehört, weil niemand es will, es ist auch das Land, das aus der Zeit fällt.

Die Fotosequenz ist in sich so wenig einer starren oder logischen Systematik verbunden wie die gefundenen, gesehenen Dinge am verlassenen Strand. Otte greift nicht ein, sein diskretes Schauen ist weder manipulativ noch voyeuristisch, es ist wie die Terra incognita, die unbekannte Insel, schweigsam und abwartend.

Dennoch ist im Sichtbaren das Verborgene angelegt, schwingt der breitere, größere Horizont bei den einzelnen Bildern mit. Alles fügt sich zu einem gesamten Tableau, das gleichsam dieses Land porträtiert, in eigenen, souveränen Aufnahmen. Jede Fotografie ist eine Weltlandschaft für sich mit stummen Zeugen der Vergänglichkeit als sprechende Protagonisten auf einer leeren Bühne. Ottes Bildsprache lässt diesen Relikten eine Beredtsamkeit zukommen, die dem geschundenen und verlorenen Land eine wahrhaft poetische Würde verleiht.

Und ist dies nicht jene Randzone zwischen Erde und Wasser, wo Mythen entstehen? Das Land vor den Toren der Metropolen, heruntergekommen und abseitig, mit verlassenen Hütten und eingetrockneten Reifenspuren auf Schutthalden mit dürrem Strandhafer.

Ist dies nicht Pasolinis Land, wo die rätselhaft im Nirgendwo platzierte Luna auf zufällige Kundschaft wartet oder der herumtollende Ninetto dem Engelmädchen einen Kuss raubt?

Und wo das Leben an den Tod grenzt. „Fiumicino, das alte Kastell und eine erste, wahre Vorstellung vom Tod“ schrieb Pier Paolo Pasolini in seinem „Gedicht“, lange bevor er ihm dann begegnete: in der Terra di Nessuno.

Der Rand der Welt, das Kippen vom Bekannten ins Unbekannte, die Zone der Sehnsucht ist das Niemandsland zwischen Meer und Erde, zwischen festem Boden und ständiger Bewegung. Reste, die das Land nicht hergibt und Auswurf von den Wellen an den Strand gespien, treffen aufeinander und formieren sich zu einem seltsamen Repertorium von Dingen und Gegenständen. Nichts ist dort, wo es hingehört und wo es von augenfälligem Nutzen wäre, die amphibische Existenz, ausgesetzt der Erosion, den zehrenden Brechern, dem salzigen Wind unter einem bleiernen Himmel, schwankt zwischen Fäulnis und Austrocknung. Gebeinartig ragen Hölzer aus dem klumpigen Sand, algenüberwuchert starren Betonklötze dem Hin und Her des Wassers entgegen.

Wo das Land ans Meer grenzt, wo die Wellen an die Ufer schlagen, sind die Peripherien von Mythen und Träumen: Aphrodite entsteigt schaumgeboren den Wassern, Odysseus wird bewusstlos in den Schoß der Nausikaa gespült und die gloriosesten Abenteuer nehmen an Mole und Hafen ihren Anfang.

Neben den Triumphpforten von Geschichte und Geschichten liegen ganz nah die Hinterhöfe dieser Demarkationslinie: die Terra di Nessuno, das Niemandsland, ein vewahrloster Streifen Land – unbenutzbar, unbebaubar, vorgeschobene Pufferzone zwischen Zivilisation und Naturgewalt, ein Landstrich, der in seiner Ambiguität nicht zum Land gehört und nicht zum Meer.

Der Mensch wirft sich auf, Bollwerke gegen die Wellenmassen aufzutürmen oder mit Gerätschaften dem Gewässer Fische und Getier abzuringen. Wie nichtig sind die Anstrengungen dem Meer gegenüber, das sich alles zurückholt, was man ihm nicht täglich und immer wieder abtrotzt.

Finis Terrae, das Ende der Welt, ist jedesmal erreicht, wenn das Auge sich in den Unendlichkeiten des Meeres verliert. Und das Land bleibt übrig als eine Erinnerung, eine unerfüllte Verheißung, ein Stück Steppe, Müllkippe, Ruinenfeld, wo streunende Hunde, ein entlaufenes Pferd und staubig-hartes Grasgestrüpp vegetieren ohne von jemandem beachtet zu werden.

Hanns Otte hat sich diesem Zwischenland verschrieben. Vor zehn Jahren schon einmal und im letzten Jahr heftig und obsessiv wanderte er von der halbverfallenen Bahnstation des Fischerdorfes Fiumicino hinaus zum Strand jenseits von Touristenidyll und Freizeitindustrie. Die „stagione“ ist noch nicht eröffnet, nur vom Wind zerzauste Strandbuden und zu Boden gebeugte Strohschirme erinnern an den Trubel des letzten Sommers, der Flughafen ist weit und schickt nur das Dröhnen der Düsenjets herüber, dafür versinkt der alte, antike Hafen im Brombeergesträuch der verlandeten Ödnis. Im Mai kann es in Rom morgens noch kühl und glasklar sein. Der Vorortezug von Trastevere ist graugrün und stickig, draußen reihen sich Wohnkasernen aneinander, spärlicher werdend, Sandstraßen schieben sich zwischen verlassene Baugruben, die Strecke führt geradewegs nach Westen, in Fiumicino ist Endstation, die Gleise verlaufen im buschdichten Unkraut, das Toilettenhäuschen mit den Zeichen für Signore und Signori zerbröckelt zur Ruine. Die Asphaltstraße neben der Kaibrüstung ist halb mit mehlfarbenem Sand zugeweht, hinter der Mauer balgen sich junge Hunde, stehen schlacksige Halbwüchsige herum. Ferne, noch weit, steht der verwitterte Leuchtturm, wie der Bau zu Babel, schwarz und düster im diesigen Gegenlicht.

Die Bilder von Hanns Ottes Wanderungen in diesem Niemandsland werden nun zu einer ersten, vorläufigen Serie zusammengefasst und zeigen Ansichten eines Ortes, der sich jeder plausiblen Ansicht und örtlichen Definition entzieht.

Otte sieht lange und langsam auf diese Zone zwischen Land und Meer, zwischen Zivilisation und Natur, zwischen Heute und Gestern. Sein Blick ist ein beschreibender, deskriptiver in einem Landstrich, der keine willkürliche Gestaltung kennt oder dessen explizite Willensäußerungen Relikte einer vergangenen Epoche sind. Es ist dies nicht nur das Land, das niemandem gehört, weil niemand es will, es ist auch das Land, das aus der Zeit fällt.

Die Fotosequenz ist in sich so wenig einer starren oder logischen Systematik verbunden wie die gefundenen, gesehenen Dinge am verlassenen Strand. Otte greift nicht ein, sein diskretes Schauen ist weder manipulativ noch voyeuristisch, es ist wie die Terra incognita, die unbekannte Insel, schweigsam und abwartend.

Dennoch ist im Sichtbaren das Verborgene angelegt, schwingt der breitere, größere Horizont bei den einzelnen Bildern mit. Alles fügt sich zu einem gesamten Tableau, das gleichsam dieses Land porträtiert, in eigenen, souveränen Aufnahmen. Jede Fotografie ist eine Weltlandschaft für sich mit stummen Zeugen der Vergänglichkeit als sprechende Protagonisten auf einer leeren Bühne. Ottes Bildsprache lässt diesen Relikten eine Beredtsamkeit zukommen, die dem geschundenen und verlorenen Land eine wahrhaft poetische Würde verleiht.

Und ist dies nicht jene Randzone zwischen Erde und Wasser, wo Mythen entstehen? Das Land vor den Toren der Metropolen, heruntergekommen und abseitig, mit verlassenen Hütten und eingetrockneten Reifenspuren auf Schutthalden mit dürrem Strandhafer.

Ist dies nicht Pasolinis Land, wo die rätselhaft im Nirgendwo platzierte Luna auf zufällige Kundschaft wartet oder der herumtollende Ninetto dem Engelmädchen einen Kuss raubt?

Und wo das Leben an den Tod grenzt. „Fiumicino, das alte Kastell und eine erste, wahre Vorstellung vom Tod“ schrieb Pier Paolo Pasolini in seinem „Gedicht“, lange bevor er ihm dann begegnete: in der Terra di Nessuno.

© Hanns Otte, Ausstellungsfolder, Salzburg, 1999

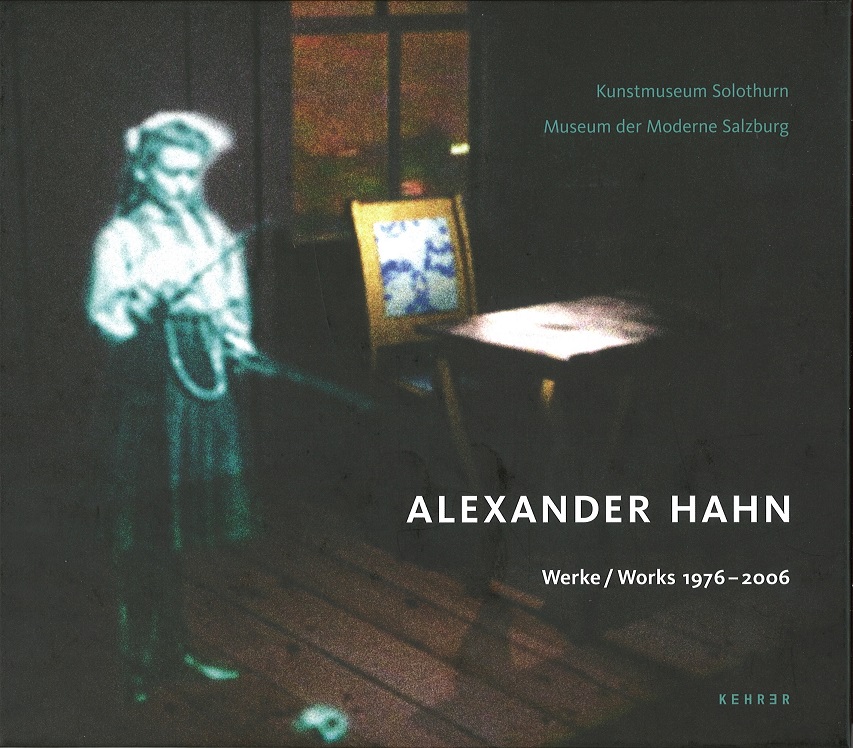

Alexander Hahn

anzeigen

© Alexander Hahn

Margit Zuckriegl, Der entrationalisierte Wissenschaftsraum, in

Alexander Hahn

Werke / Works 1976 – 2006

Kehrer Verlag, Heidelberg, 2007, S 43 ff.

Der Video-, Objekt- und Fotokünstler Alexander Hahn (* 1954 Rapperswil, Schweiz) wird in seinen Bezügen zur Geschichte der Wissenschaften, zur medialen Recherche von Erkenntnis und Wahrnehmung präsentiert. Seine sinnlich und emotional angelegten Bild-Geschichten entführen in eine unbekannte Welt der imaginären Bilder und irrationalen Erinnerungsräume.

Art Brut: Alles ist ein Bild

weiterlesen

Alles ist ein Bild

Art Brut trifft zeitgenössische Kunst

Als im Frühjahr 2013 die ersten Pressemitteilungen und Interviews zur kommenden 55. Biennale1 in den Medien auftauchten, war man schon gespannt: der Titel sollte auf einen „Outsider“-Künstler verweisen, einen eigenwilligen und in der Kunstwelt gänzlich unbekannten Autodidakten, der die Idee eines Bauwerkes entworfen hatte, in dem sämtliches Wissen der Welt versammelt und gespeichert sein sollte. Der italienisch-amerikanische Arbeiter Marino Auriti wurde zu seinen Lebzeiten nicht als „Künstler“ bezeichnet, er selbst kämpfte für die Realisierung seiner Idee wie ein Architekt um Finanzierung und Bewilligungen für seinen Entwurf ringt, wohl ahnend, dass sein Gedankenkonzept zu groß und zu fremd sei, als dass es irgendwo einzuordnen und realistisch zu handhaben wäre. Das Patent für den „Enzyklopädischen Palast“2 errang er 1955, an die Umsetzung seiner pyramidalen Megaarchitketur war aber nicht zu denken – diese blieb reine Imagination. Sie stellt so etwas wie „Das Andere der Vernunft“3 dar und positioniert sich in der Tradition der Rezeption von „anti-aufklärerischen“ Kunsterzeugnissen, auch wenn wir – gleichsam in der entmaterialisierten Erscheinungsform – heute gerade unermüdlich damit beschäftigt sind, das gesamte Weltwissen der Menschheit im Datennetz verfügbar zu machen.

Auritis Modell – und auf der Biennale von 2013 hatte der sensible und kundige Direktor Massimiliano Gioni zahlreiche ähnlich gelagerte Beispiele versammelt – ist lesbar und erfahrbar als der verlorene Traum eines Fantasten, als die Fortsetzung der enzyklopädischen Bestrebungen von d‘Alembert und Diderot, als utopisches Architekturkonzept, als widerständiges Projekt gegen den Mainstream der 1950er-Jahr-Kunst wie Pop Art oder Land Art, als verkleinerte Vision einer globalen Denkübung, die heute eingelöst wird, als Spleen eines Autisten, als inspirierendes Beispiel kreativen Wagemuts; viele Wege der Annäherung sind möglich, keine Lesart ist allein gültig. Und sollte das Bauwerk nicht auch als Beweis für die Verfasstheit des Autors dienen, gleichsam als Indiz für sein Denken, seine Weltsicht, seinen Zustand?

Nicht das eindimensionale Bildersehen ist das Mittel der Wahl zur Erfahrbarkeit dieser Zusammenstellung, sondern das Wissen um die Vielschichtigkeit von Bildwelten und das Vertrauen in das Vermögen der Fantasie. In diesem Kontext sind die Zeugnisse und Werke von sogenannten „Outsider-Künstlern“ nicht Dekor, sondern essenzieller Bestandteil des Erfahrungshorizonts.

Gioni verlangte vom Besucher der Ausstellung „Der Enzyklopädische Palast“ ein vorurteilsfreies Streunen durch alle Zimmer und Kabinette seiner Gedankenarchitektur. Geführt allein von dem Glauben an die Macht der Imagination ergab sich die Möglichkeit, jenseits von Bildstereotypen und präformierenden Vorstellungen ein anderes Sehen anzuwenden und die Mehrdeutigkeit von Bildern zuzulassen.

Das Aufeinandertreffen von zeitgenössischer Kunst und Zeugnissen von „Art Brut“ (im weitesten Sinn) eröffnet eine Art „Sehnsuchtsfeld“, in dem nachvollziehbar wird, was das Faszinosum von unwillentlichen, unorthodoxen und nicht kanonisierten Äußerungen für den suchenden Rezipienten ausmacht. Im Bereich der bildenden Kunst finden sich die stringentesten, wenn auch nicht die einzigen Beispiele, für diese andere Art der Wahrnehmung, das „Anderssehen“4, ein Sehen, als sähe man zu ersten Mal: vorurteilsfrei und bereit, sich in andere Welten mitnehmen zu lassen.

Seit Jean Dubuffet seinen Begriff der „Art Brut“ eingeführt hat, herrscht ein ständiges Ringen, Verwerfen und Neudefinieren von Begrifflichkeiten, um der Art von Erfahrung auf die Spur zu kommen, die von Kunstäußerungen nicht akademischer, nicht kunstkonformer Autoren und Autorinnen ausgeht. Das erwähnte „Sehnsuchtsfeld“, in dem sich „Das Andere der Vernunft“ ansiedelt und ausbreitet, ist schwer zu vermessen und schon gar nicht zu definieren. So wie in einer rationalen Kunstrezeption der Verstand, die Möglichkeit des bewussten Vergleichs und das Aufspüren von konzeptuellen Strukturen im Vordergrund stehen, so ist hier genau das Gegenteil der Fall: der Betrachter will nicht verstehen, sondern spüren. Mit Bildwerken, in denen die „unwillkürliche“ Einbildungskraft5 wirksam ist, erreicht der Betrachter die Möglichkeit, diese Bilder auf sich selbst beziehen zu können, sich selbst als von Bildern in Besitz genommen zu erfahren6. Und es trägt zur gesuchten, angestrebten Erweiterung des Erfahrungshorizonts bei, dass es sich um kontingente Bilder handelt.

Die keramischen Ungeheuer des japanischen autistischen Künstlers Shinichi Sawada7 sind somit ein erstaunliches dreidimesionales Bestiarium, sie sind ein Tiergarten der imaginierten Wesen, eine Versteinerung von fiebrigen Alpträumen, die Drachen und Echsen, Kopffüßler und Maskenwesen sind leibhaftige Dämonen aus einer privaten Mythologie – sie verweisen wie die Bestiarien in mittelalterlichen Handschriften auf die diesseitige Form jenseitiger Visionen. Und sie sind als fetischartige Schutzgeister wahrnehmbar, als Entsprungene aus einer diabolischen Comic-Welt, als bildhafte Manifestationen jenseits von Kalkül, ästhetischem Mainstream oder akademischen Gestaltkriterien. Ihnen begegnet derjenige vielleicht am adäquatesten, der sich von der Vieldeutigkeit der Werke bereichern lässt und der nicht nach rationalem Erkenntnisgewinn strebt.

Das Lesen solcher Kunstwerke entzieht sich rationalen Bildentschlüsselungsstrategien und rührt an andere Erfahrungsbereiche: nicht das Verstehen und Einordnen (historische, stilistische, geographische Zuordnung), das Kategorisieren (Personal-, Regionalstil) oder das Interpretieren nach ikonologischen und ikonographischen Kriterien finden hier Anwendung, sondern das Erspüren und Erahnen von Zeugnissen aus inneren, kontingenten Welten.

„Wenn das Verstehen irritiert ist, die Erwartung unterbrochen, erscheinen die Dinge anders als gewöhnlich“8, und dieses Andere der wahrnehmbaren Dinge beschreibt ihre Kontingenz. Sie können dies sein, aber auch etwas anderes, sie leben vom Nicht-Einordenbaren ihrer schieren Existenz und sie verunsichern, aber bereichern auch den Betrachter, sie sind dazu angetan, „das konventionell Erwartbare zu entselbstverständlichen“9.

1 55. Esposizione Internazionale d‘ Arte, La Biennale di Venezia, Venedig, 2013, Direktor: Massimiliano Gioni

2 „Il Palazzo Enciclopedico“ war der Titel von Auritis Entwurf, der nur als Modell, das er in seiner Garage bastelte, existierte – dies war auch der Titel, den der Biennale-Direktor seiner Kunstschau gab.

3 Hartmut Böhme, Gernot Böhme, Das Andere der Vernunft, Frankfurt am Main, 1983

4 Eva Schürmann, Sehen als Praxis, Frankfurt am Main, 2008, S. 212

5 Der Begriff der Einbildungskraft bei Kant, siehe Böhme H. und Böhme G., vgl. Anm. 3, S. 233

6 „we ourselves are media, channeling images, or at times even finding ourselves possessed by images“, Massimiliano Gioni in: The Encyclopedic Palace, Short Guide, Venedig, 2013, S. 19

7 Vgl. Anm. 6, S. 157

8 Eva Schürmann, vgl. Anm. 4, S. 213

9 wie Eva Schürmann, vgl. Anm. 4, generell für das Sehen von Kunst feststellt.

Anmerkung zum Text:

Der Beitrag ist die von der Autorin gekürzte und bearbeitete Fassung des Textes „Alles ist ein Bild-Anmerkungen zur Kontingenz von Bildern“ in der Publikation „Sequenzen und Collaborations

Zeitgenössische Kunst trifft Art Brut“, Diakoniewerk Gallneukirchen, 2014

Art Brut trifft zeitgenössische Kunst

Als im Frühjahr 2013 die ersten Pressemitteilungen und Interviews zur kommenden 55. Biennale1 in den Medien auftauchten, war man schon gespannt: der Titel sollte auf einen „Outsider“-Künstler verweisen, einen eigenwilligen und in der Kunstwelt gänzlich unbekannten Autodidakten, der die Idee eines Bauwerkes entworfen hatte, in dem sämtliches Wissen der Welt versammelt und gespeichert sein sollte. Der italienisch-amerikanische Arbeiter Marino Auriti wurde zu seinen Lebzeiten nicht als „Künstler“ bezeichnet, er selbst kämpfte für die Realisierung seiner Idee wie ein Architekt um Finanzierung und Bewilligungen für seinen Entwurf ringt, wohl ahnend, dass sein Gedankenkonzept zu groß und zu fremd sei, als dass es irgendwo einzuordnen und realistisch zu handhaben wäre. Das Patent für den „Enzyklopädischen Palast“2 errang er 1955, an die Umsetzung seiner pyramidalen Megaarchitketur war aber nicht zu denken – diese blieb reine Imagination. Sie stellt so etwas wie „Das Andere der Vernunft“3 dar und positioniert sich in der Tradition der Rezeption von „anti-aufklärerischen“ Kunsterzeugnissen, auch wenn wir – gleichsam in der entmaterialisierten Erscheinungsform – heute gerade unermüdlich damit beschäftigt sind, das gesamte Weltwissen der Menschheit im Datennetz verfügbar zu machen.

Auritis Modell – und auf der Biennale von 2013 hatte der sensible und kundige Direktor Massimiliano Gioni zahlreiche ähnlich gelagerte Beispiele versammelt – ist lesbar und erfahrbar als der verlorene Traum eines Fantasten, als die Fortsetzung der enzyklopädischen Bestrebungen von d‘Alembert und Diderot, als utopisches Architekturkonzept, als widerständiges Projekt gegen den Mainstream der 1950er-Jahr-Kunst wie Pop Art oder Land Art, als verkleinerte Vision einer globalen Denkübung, die heute eingelöst wird, als Spleen eines Autisten, als inspirierendes Beispiel kreativen Wagemuts; viele Wege der Annäherung sind möglich, keine Lesart ist allein gültig. Und sollte das Bauwerk nicht auch als Beweis für die Verfasstheit des Autors dienen, gleichsam als Indiz für sein Denken, seine Weltsicht, seinen Zustand?

Nicht das eindimensionale Bildersehen ist das Mittel der Wahl zur Erfahrbarkeit dieser Zusammenstellung, sondern das Wissen um die Vielschichtigkeit von Bildwelten und das Vertrauen in das Vermögen der Fantasie. In diesem Kontext sind die Zeugnisse und Werke von sogenannten „Outsider-Künstlern“ nicht Dekor, sondern essenzieller Bestandteil des Erfahrungshorizonts.

Gioni verlangte vom Besucher der Ausstellung „Der Enzyklopädische Palast“ ein vorurteilsfreies Streunen durch alle Zimmer und Kabinette seiner Gedankenarchitektur. Geführt allein von dem Glauben an die Macht der Imagination ergab sich die Möglichkeit, jenseits von Bildstereotypen und präformierenden Vorstellungen ein anderes Sehen anzuwenden und die Mehrdeutigkeit von Bildern zuzulassen.

Das Aufeinandertreffen von zeitgenössischer Kunst und Zeugnissen von „Art Brut“ (im weitesten Sinn) eröffnet eine Art „Sehnsuchtsfeld“, in dem nachvollziehbar wird, was das Faszinosum von unwillentlichen, unorthodoxen und nicht kanonisierten Äußerungen für den suchenden Rezipienten ausmacht. Im Bereich der bildenden Kunst finden sich die stringentesten, wenn auch nicht die einzigen Beispiele, für diese andere Art der Wahrnehmung, das „Anderssehen“4, ein Sehen, als sähe man zu ersten Mal: vorurteilsfrei und bereit, sich in andere Welten mitnehmen zu lassen.

Seit Jean Dubuffet seinen Begriff der „Art Brut“ eingeführt hat, herrscht ein ständiges Ringen, Verwerfen und Neudefinieren von Begrifflichkeiten, um der Art von Erfahrung auf die Spur zu kommen, die von Kunstäußerungen nicht akademischer, nicht kunstkonformer Autoren und Autorinnen ausgeht. Das erwähnte „Sehnsuchtsfeld“, in dem sich „Das Andere der Vernunft“ ansiedelt und ausbreitet, ist schwer zu vermessen und schon gar nicht zu definieren. So wie in einer rationalen Kunstrezeption der Verstand, die Möglichkeit des bewussten Vergleichs und das Aufspüren von konzeptuellen Strukturen im Vordergrund stehen, so ist hier genau das Gegenteil der Fall: der Betrachter will nicht verstehen, sondern spüren. Mit Bildwerken, in denen die „unwillkürliche“ Einbildungskraft5 wirksam ist, erreicht der Betrachter die Möglichkeit, diese Bilder auf sich selbst beziehen zu können, sich selbst als von Bildern in Besitz genommen zu erfahren6. Und es trägt zur gesuchten, angestrebten Erweiterung des Erfahrungshorizonts bei, dass es sich um kontingente Bilder handelt.

Die keramischen Ungeheuer des japanischen autistischen Künstlers Shinichi Sawada7 sind somit ein erstaunliches dreidimesionales Bestiarium, sie sind ein Tiergarten der imaginierten Wesen, eine Versteinerung von fiebrigen Alpträumen, die Drachen und Echsen, Kopffüßler und Maskenwesen sind leibhaftige Dämonen aus einer privaten Mythologie – sie verweisen wie die Bestiarien in mittelalterlichen Handschriften auf die diesseitige Form jenseitiger Visionen. Und sie sind als fetischartige Schutzgeister wahrnehmbar, als Entsprungene aus einer diabolischen Comic-Welt, als bildhafte Manifestationen jenseits von Kalkül, ästhetischem Mainstream oder akademischen Gestaltkriterien. Ihnen begegnet derjenige vielleicht am adäquatesten, der sich von der Vieldeutigkeit der Werke bereichern lässt und der nicht nach rationalem Erkenntnisgewinn strebt.

Das Lesen solcher Kunstwerke entzieht sich rationalen Bildentschlüsselungsstrategien und rührt an andere Erfahrungsbereiche: nicht das Verstehen und Einordnen (historische, stilistische, geographische Zuordnung), das Kategorisieren (Personal-, Regionalstil) oder das Interpretieren nach ikonologischen und ikonographischen Kriterien finden hier Anwendung, sondern das Erspüren und Erahnen von Zeugnissen aus inneren, kontingenten Welten.

„Wenn das Verstehen irritiert ist, die Erwartung unterbrochen, erscheinen die Dinge anders als gewöhnlich“8, und dieses Andere der wahrnehmbaren Dinge beschreibt ihre Kontingenz. Sie können dies sein, aber auch etwas anderes, sie leben vom Nicht-Einordenbaren ihrer schieren Existenz und sie verunsichern, aber bereichern auch den Betrachter, sie sind dazu angetan, „das konventionell Erwartbare zu entselbstverständlichen“9.

1 55. Esposizione Internazionale d‘ Arte, La Biennale di Venezia, Venedig, 2013, Direktor: Massimiliano Gioni

2 „Il Palazzo Enciclopedico“ war der Titel von Auritis Entwurf, der nur als Modell, das er in seiner Garage bastelte, existierte – dies war auch der Titel, den der Biennale-Direktor seiner Kunstschau gab.

3 Hartmut Böhme, Gernot Böhme, Das Andere der Vernunft, Frankfurt am Main, 1983

4 Eva Schürmann, Sehen als Praxis, Frankfurt am Main, 2008, S. 212

5 Der Begriff der Einbildungskraft bei Kant, siehe Böhme H. und Böhme G., vgl. Anm. 3, S. 233

6 „we ourselves are media, channeling images, or at times even finding ourselves possessed by images“, Massimiliano Gioni in: The Encyclopedic Palace, Short Guide, Venedig, 2013, S. 19

7 Vgl. Anm. 6, S. 157

8 Eva Schürmann, vgl. Anm. 4, S. 213

9 wie Eva Schürmann, vgl. Anm. 4, generell für das Sehen von Kunst feststellt.

Anmerkung zum Text:

Der Beitrag ist die von der Autorin gekürzte und bearbeitete Fassung des Textes „Alles ist ein Bild-Anmerkungen zur Kontingenz von Bildern“ in der Publikation „Sequenzen und Collaborations

Zeitgenössische Kunst trifft Art Brut“, Diakoniewerk Gallneukirchen, 2014

© Art Brut: Alles ist ein Bild – Anmerkungen zu einer originären Kontingenz von Bildern, in Sequenzen und Collaborations, Helmut Pum und Ferdinand Reisenbichler (Hg.), Gallneukirchen OÖ, 2014, S. 34 f.

Vernissagenreden

Für KünstlerInnen u.a. Konrad Winter, Petra Sterry, Arnulf Rainer, Wolfgang Ellenrieder, Ilse Haider, Nikolaus Walter auf Einladung von Galerie Curtze, Galerie Frey, Triennale Fellbach, Galerie Ulysses, Vorarlberg Museum, Museum Würth u.v.m.

Ausstellung Licht und Schatten - Stadtgalerie Salzburg

weiterlesen

Ars Magna Lucis et Umbrae – Eröffnungsrede

Die große Kunst von Licht und Schatten oder Ein Werk über die Kunst mit Licht und Schatten – so betitelte der erste große Weltgelehrte der europäischen Neuzeit, der Jesuit Athanasius Kircher, sein „Opus magnum“ über Phänomene der Optik. Dieser Teil der Naturwissenschaften erreichte ab der Renaissance gesteigerte Bedeutung, da ja die Experimente mit Linsen und Vergrößerungsgläsern wesentlich zur Beobachtung und Beobachtbarkeit von Naturphänomenen beitrugen und exaktere Messungen zuließen.

Athanasius Kircher (1602-1680) war der erste Gelehrte von weltweiter Reputation, der erste gewissermaßen „Universalgelehrte“, der in vielen Disziplinen forschte und publizierte und der erste Wissenschaftler, der von seinen Büchern, von den publizierten Forschungsergebnissen leben konnte; sein „Bücher“ waren Bestseller unter der Wissenschaftsgemeinde seiner Zeit, er hatte einen eigenen Verleger und Illustrator für seine Folianten und er stand gleichsam für einen neuen, man könnte sagen „postmodernen“ Wissenschaftsbegriff: er vermittelte eine Art von Synkretismus, durch den er verschiedene philosophische, religiöse und naturwissenschaftliche Themen zu einem neuen Weltbild amalgamierte, amalgamieren konnte! Die Voraussetzung dafür war, dass Renaissance und Frühbarock, Humanismus und Forscherdrang in den Naturwissenschaften die Möglichkeiten schufen, von einer dogmatisch verordneten Weltsicht abgehen zu können. Kircher – selbst Jesuit und Ordensmann – konnte so von der kirchlichen Lehre abweichende Sichtweisen praktizieren; seine „Ars Magna Lucis et Umbrae“ ist so ein Beispiel der Verquickung von Forschungsergebnissen mit spirituellen Elementen. Kircher ordnete den Licht- und Schattenphänomenen gegensätzliche Eigenschaften zu, gleichsam ein vorweggenommenes binäres System:

Licht/Schatten, positiv/negativ, Anziehung/Abstoßung, Freundschaft/Zwietracht, Helligkeit/Dunkelheit

und dazwischen waren Kräfte wirksam. Kircher subsummierte diese Kräfte unter „Magnetismus“ (was bis ins 19. Jhd. gebräuchlich bleiben sollte), heute würde man dieses Phänomen eher als Energie bezeichnen.

In dieser Ausstellung sind es eben diese „Energien“ die zwischen den Polen von Licht und Schatten, von Positiv und Negativ entstehen, denen die Künstlerinnen dieser Ausstellung nachspüren, oder die sie in ihren Werken sichtbar machen.

Maria Prigge ist zeit ihres Lebens eine energievolle und tatkräftige, sehr aktive Künstlerin gewesen. Sie reiste viel und brachte viel von ihren Reisen mit, von Fuerteventura, Island, Italien…. Es war eine ungegenständliche, kraftvolle Bildsprache, gleichsam eine individuelle Variante des „Informel“, ein poetisches, aber auch sehr eruptiv und vehement vorgetragenes Informel, in dem die Spannung zwischen Fläche und Linie, zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren Strukturen schuf und Spuren freilegt. Auch in ihren Druckgraphiken, oft sehr großformatig und mit geringen Auflagenzahlen, beschritt sie diesen Weg der Sammlung von Energie in wenigen Zeichen, einen Weg, der fast ausschließlich in Hell und Dunkel, Schwarz und Weiß formuliert wurde.

Gerlinde Zantis ist eine Künstlerin, der eben dieses Wandern im Dunklen, im Finsteren, aber nicht Lichtlosen wichtig ist. Sie vertraut ihre Seherlebnisse in dunkler Nacht, ihre raschen Bleistiftnotate von Schatten unter hellem Mond einer Zeichensprache an, die sich zunächst scheinbar der Ästhetik von Schwarz-Weiß-Fotografie annähert. Gerade in Frankreich, wo sie viele Arbeits- und Studienaufenthalte über die Jahre absolvierte, dem Land der Landschaftsimpressionen, initiierte sie ihren künstlerischen Transfer von momentaner Wahrnehmung zur langsamen, dichten Bildgestaltung. Wo scheinbar schnelle Erkennbarkeit (etwa in der Rezeption von Fotografien) ein oberflächliches Schauen bedingt, da verlangt sie Langsamkeit und Konzentration, sowohl im Schaffensprozess also auch beim Betrachten. Für sie ist Finsternis nicht Abwesenheit von Helligkeit, sondern feinst strukturiertes und spärlich dosiertes unfarbiges Licht.

Anja Ronacher erzählt in ihren tiefschwarzen Fotografien von Gegenständen, die aus der Dienstbarkeit von Funktion und Brauchbarkeit entlassen worden sind. Durch ihr Dasein im Museum , als Fundstück, Relikt, archäologischer Grabungsbefund treten sie isoliert und jenseits ihrer ursprünglichen Kontextualisierung auf. Im Bild von diesen Gegenständen liegt gleichsam ein „Versprechen der Transzendenz“, ein Hinweis auf rituelle und spirituelle Zusammenhänge. Es birgt aber auch die Zeitlichkeit dieser Gegenstände in sich: zeitliche Nähe oder zeitliche Ferne, ein im Gegenstand eingeschlossenes Wissen um das Ding , dem schon Martin Heidegger eine über die eigentliche Präsenz hinausgehende Bedeutung attestiert hatte.

Und in den Objekten von Marianne Ewaldt wird diese Bedeutung, dieses Darüber-Hinaus direkt spürbar. Ihre „Dinge“ sind Skulpturen, Objekte im räumlichen Kontinuum, gleichsam in der Unendlichkeit des Kosmos. Mit dem tellurischen Material von Keramik, Ton, mit Feuer und Brennvorgang bearbeitet, entnimmt die Künstlerin etwas der Erde, dem Amorphen und lässt es Gestalt werden. Sie verleiht den Prinzipien von Voll und Leer, von Hell und Dunkel, von Innen und Außen, von Durchlässigkeit und Massivität eine unmittelbare Ansichtigkeit. Ihre Objekte sind Materie und immaterielle Erscheinung gleichzeitig, als sie einerseits als plastische Gegenstände anwesend sind und andererseits zusammen mit ihren Schatten ein optisches Wechselspiel von Licht und dessen Reflexion vorführen.

Lichtquellen, vor allem die Sonne, ermöglichen diese Abbilder der Gegenstände im Bereich der optischen Wahrnehmung. Sie sind aber auch – und hier kehren wir zu Athanasius Kircher zurück – im spirituellen Sinn das Gegenteil von Finsternis. So wie Kircher über dieses ewige Gegensatzpaar von Licht und Schatten sagte: „ Die Sonne ist eine Art Herz oder Seele, eine Art Intelligenz, die die Welt vor dem Chaos, dem Abgrund der Dunkelheit bewahrt.“

Margit Zuckriegl

Eröffnungsrede Ausstellung „Licht/Schatten“

Beteiligte Künstlerinnen: Marianne Ewaldt, Maria Prigge, Anja Ronacher, Gerlinde Zantis

Stadtgalerie Salzburg, 26.3. 2015

Die große Kunst von Licht und Schatten oder Ein Werk über die Kunst mit Licht und Schatten – so betitelte der erste große Weltgelehrte der europäischen Neuzeit, der Jesuit Athanasius Kircher, sein „Opus magnum“ über Phänomene der Optik. Dieser Teil der Naturwissenschaften erreichte ab der Renaissance gesteigerte Bedeutung, da ja die Experimente mit Linsen und Vergrößerungsgläsern wesentlich zur Beobachtung und Beobachtbarkeit von Naturphänomenen beitrugen und exaktere Messungen zuließen.

Athanasius Kircher (1602-1680) war der erste Gelehrte von weltweiter Reputation, der erste gewissermaßen „Universalgelehrte“, der in vielen Disziplinen forschte und publizierte und der erste Wissenschaftler, der von seinen Büchern, von den publizierten Forschungsergebnissen leben konnte; sein „Bücher“ waren Bestseller unter der Wissenschaftsgemeinde seiner Zeit, er hatte einen eigenen Verleger und Illustrator für seine Folianten und er stand gleichsam für einen neuen, man könnte sagen „postmodernen“ Wissenschaftsbegriff: er vermittelte eine Art von Synkretismus, durch den er verschiedene philosophische, religiöse und naturwissenschaftliche Themen zu einem neuen Weltbild amalgamierte, amalgamieren konnte! Die Voraussetzung dafür war, dass Renaissance und Frühbarock, Humanismus und Forscherdrang in den Naturwissenschaften die Möglichkeiten schufen, von einer dogmatisch verordneten Weltsicht abgehen zu können. Kircher – selbst Jesuit und Ordensmann – konnte so von der kirchlichen Lehre abweichende Sichtweisen praktizieren; seine „Ars Magna Lucis et Umbrae“ ist so ein Beispiel der Verquickung von Forschungsergebnissen mit spirituellen Elementen. Kircher ordnete den Licht- und Schattenphänomenen gegensätzliche Eigenschaften zu, gleichsam ein vorweggenommenes binäres System:

Licht/Schatten, positiv/negativ, Anziehung/Abstoßung, Freundschaft/Zwietracht, Helligkeit/Dunkelheit

und dazwischen waren Kräfte wirksam. Kircher subsummierte diese Kräfte unter „Magnetismus“ (was bis ins 19. Jhd. gebräuchlich bleiben sollte), heute würde man dieses Phänomen eher als Energie bezeichnen.

In dieser Ausstellung sind es eben diese „Energien“ die zwischen den Polen von Licht und Schatten, von Positiv und Negativ entstehen, denen die Künstlerinnen dieser Ausstellung nachspüren, oder die sie in ihren Werken sichtbar machen.

Maria Prigge ist zeit ihres Lebens eine energievolle und tatkräftige, sehr aktive Künstlerin gewesen. Sie reiste viel und brachte viel von ihren Reisen mit, von Fuerteventura, Island, Italien…. Es war eine ungegenständliche, kraftvolle Bildsprache, gleichsam eine individuelle Variante des „Informel“, ein poetisches, aber auch sehr eruptiv und vehement vorgetragenes Informel, in dem die Spannung zwischen Fläche und Linie, zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren Strukturen schuf und Spuren freilegt. Auch in ihren Druckgraphiken, oft sehr großformatig und mit geringen Auflagenzahlen, beschritt sie diesen Weg der Sammlung von Energie in wenigen Zeichen, einen Weg, der fast ausschließlich in Hell und Dunkel, Schwarz und Weiß formuliert wurde.

Gerlinde Zantis ist eine Künstlerin, der eben dieses Wandern im Dunklen, im Finsteren, aber nicht Lichtlosen wichtig ist. Sie vertraut ihre Seherlebnisse in dunkler Nacht, ihre raschen Bleistiftnotate von Schatten unter hellem Mond einer Zeichensprache an, die sich zunächst scheinbar der Ästhetik von Schwarz-Weiß-Fotografie annähert. Gerade in Frankreich, wo sie viele Arbeits- und Studienaufenthalte über die Jahre absolvierte, dem Land der Landschaftsimpressionen, initiierte sie ihren künstlerischen Transfer von momentaner Wahrnehmung zur langsamen, dichten Bildgestaltung. Wo scheinbar schnelle Erkennbarkeit (etwa in der Rezeption von Fotografien) ein oberflächliches Schauen bedingt, da verlangt sie Langsamkeit und Konzentration, sowohl im Schaffensprozess also auch beim Betrachten. Für sie ist Finsternis nicht Abwesenheit von Helligkeit, sondern feinst strukturiertes und spärlich dosiertes unfarbiges Licht.

Anja Ronacher erzählt in ihren tiefschwarzen Fotografien von Gegenständen, die aus der Dienstbarkeit von Funktion und Brauchbarkeit entlassen worden sind. Durch ihr Dasein im Museum , als Fundstück, Relikt, archäologischer Grabungsbefund treten sie isoliert und jenseits ihrer ursprünglichen Kontextualisierung auf. Im Bild von diesen Gegenständen liegt gleichsam ein „Versprechen der Transzendenz“, ein Hinweis auf rituelle und spirituelle Zusammenhänge. Es birgt aber auch die Zeitlichkeit dieser Gegenstände in sich: zeitliche Nähe oder zeitliche Ferne, ein im Gegenstand eingeschlossenes Wissen um das Ding , dem schon Martin Heidegger eine über die eigentliche Präsenz hinausgehende Bedeutung attestiert hatte.

Und in den Objekten von Marianne Ewaldt wird diese Bedeutung, dieses Darüber-Hinaus direkt spürbar. Ihre „Dinge“ sind Skulpturen, Objekte im räumlichen Kontinuum, gleichsam in der Unendlichkeit des Kosmos. Mit dem tellurischen Material von Keramik, Ton, mit Feuer und Brennvorgang bearbeitet, entnimmt die Künstlerin etwas der Erde, dem Amorphen und lässt es Gestalt werden. Sie verleiht den Prinzipien von Voll und Leer, von Hell und Dunkel, von Innen und Außen, von Durchlässigkeit und Massivität eine unmittelbare Ansichtigkeit. Ihre Objekte sind Materie und immaterielle Erscheinung gleichzeitig, als sie einerseits als plastische Gegenstände anwesend sind und andererseits zusammen mit ihren Schatten ein optisches Wechselspiel von Licht und dessen Reflexion vorführen.

Lichtquellen, vor allem die Sonne, ermöglichen diese Abbilder der Gegenstände im Bereich der optischen Wahrnehmung. Sie sind aber auch – und hier kehren wir zu Athanasius Kircher zurück – im spirituellen Sinn das Gegenteil von Finsternis. So wie Kircher über dieses ewige Gegensatzpaar von Licht und Schatten sagte: „ Die Sonne ist eine Art Herz oder Seele, eine Art Intelligenz, die die Welt vor dem Chaos, dem Abgrund der Dunkelheit bewahrt.“

Margit Zuckriegl

Eröffnungsrede Ausstellung „Licht/Schatten“

Beteiligte Künstlerinnen: Marianne Ewaldt, Maria Prigge, Anja Ronacher, Gerlinde Zantis

Stadtgalerie Salzburg, 26.3. 2015

© Bild: Stadtgalerie Salzburg

Mit Dr. Anton Gugg und Mag. Ingrid Tröger-Gordon

Mit Dr. Anton Gugg und Mag. Ingrid Tröger-Gordon

Kataloge

GERHARD FRÖMEL – essentiellPublikation zur Ausstellung Galerie Lindner Wien, 09. 11. – 22. 12. 2017